ヨーロッパでは、建築科の学生はまず「リノベーション」を学ぶ 〜建物は社会資本〜

初めて訪れたローマは坂が多く、観光客の多さにも閉口したが、湿度が少ないおかげで32度前後の日中もどうにか市内を回ることができた。

他に見たことのない建築物の迫力に圧倒されながら、繋がった建物がつくる日影を歩き、目黒区も街中に日影の通路をつくれないものかと、家々の影から影を縫って歩く猛暑の日々を思う。

渡欧の前に、何か見ておくべき建物―「最先端のリノベーションが施された例はありますか?」と、目黒区在住の建築家、岡野正人さんに伺った。

「いくらでもあります。」

「ヨーロッパでは、建築科の学生は主にリノベーションを勉強します。築300年の空調がなかった、お湯が出なかった建物に、どのように最新の設備を入れてメンテナンスしていくかー」

なるほど ”目からウロコ”で、大好きなヨーロッパの街並みと、以前住んでいたイギリス・ロンドンで、年式の古い建物の方が、家賃が高かったことを思い出した。

ヨーロッパは地震が少なく、建物が石造りだから街並みがそのまま保たれているー そんな印象を持っていたが、イタリアは決して地震が少ない訳ではない。

もちろん日本とは気候条件も異なるが、そこには「建物は社会資本、だから壊さない。外壁は市民のための財産です。」という理念があったのだ。

学芸大学の駅前カフェで、改めてお時間を頂き、先月目黒区が発表した「公共施設等マネジメントの推進に向けた基本的な考え方」を元に、目黒区の公共建物について、専門家の視点からお話を頂いた。

岡野正人さん プロフィール https://www.jcarb.com/Portfolio00003439.html

一級建築士

MO PANNING 代表

公益社団法人 国際観光施設教会 理事・事業委員長

代表作品:マンダリンオリエンタル東京、ヒルトン東京ベイ、東京ベイホテル東急ほか

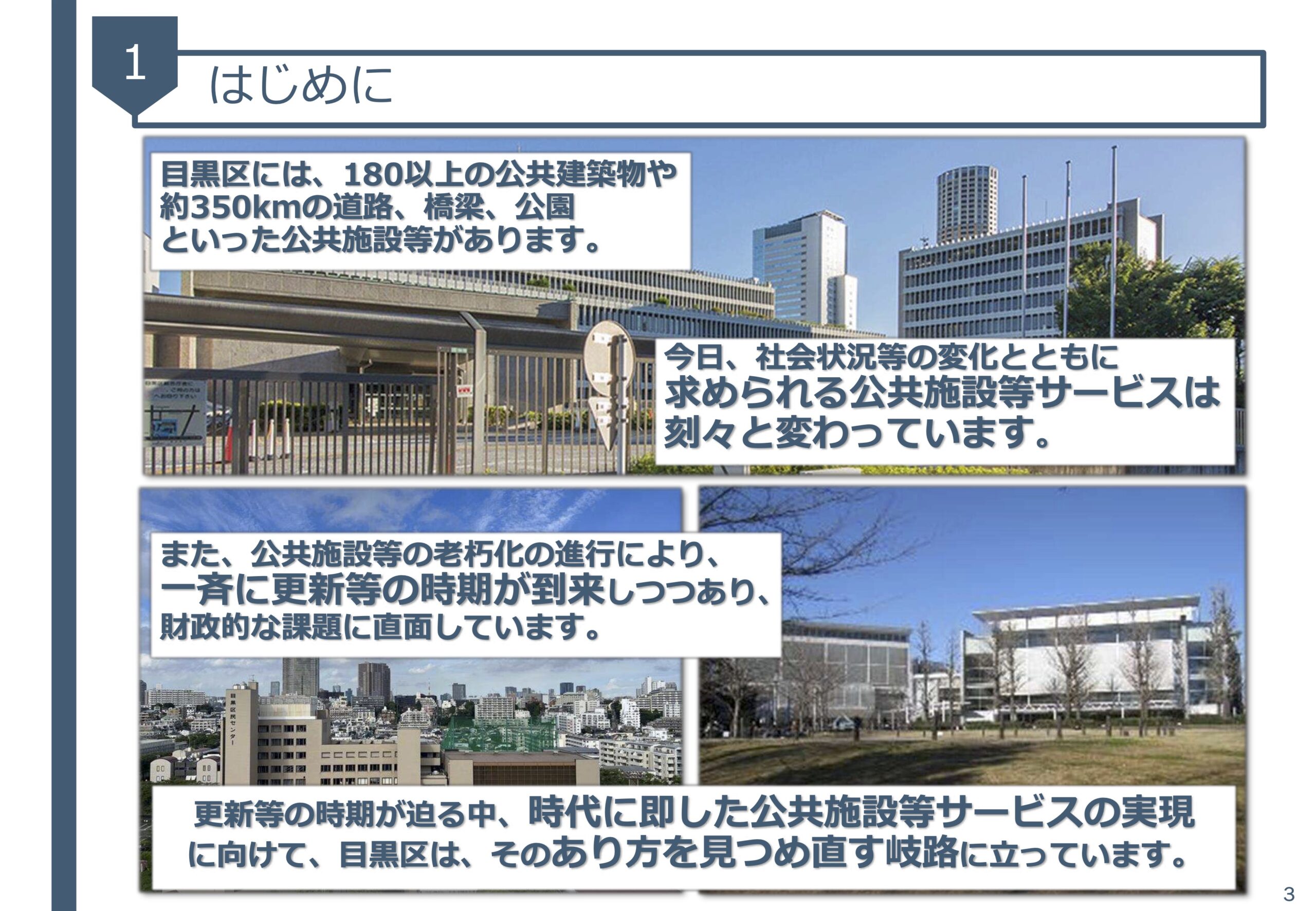

公共の建物・転換期

398億円の予算を付けた”目黒区民センター一帯の再開発”が、物価急騰により予算内では難しいという理由で、手を挙げる事業者がなく中止となった。

都内では同様の理由から中野サンプラザや国立劇場の建替えが止まってしまっており、今後の目処が立っていない。

またこれから、古くなった学校校舎の建て替え等に費用がかかる為、目黒区の積立基金(貯金)は底をつくと言われ、区は、「全ての公共施設等を現状のまま維持・更新することは不可能」であり、約2,600億円(約65億円/年)不足するという試算を出している。

区民センターもそうだが学校等の建て替えに際し、「全てを壊して更地にし、ゼロから新しいビルを建てる”スクラップ&ビルド”をする必要は全くありません。」と岡野さんは言う。

目黒区「公共施設等マネジメントの推進に向けた基本的な考え方」より

今あるものを活かす・長寿命化

建替えるのは 「もったいないです。費用がかかるだけでなく、資源も無駄になります。必要な箇所を修繕する、場合によっては一部だけ建て替えればいい」

取り壊されることになっていた目黒区美術館しかり。目黒区民センター全体で、耐震基準を満たしていないのは一部分だけではないか、という。

「手を入れて綺麗にすれば、この先何十年も使えます。」自信を持って断言される根拠は?の問いに、

「監理がしっかりしている。区民センターは、日本でも優秀な日本設計という会社がコンペでとり、清水建設が施工した建物です。上質なコンクリートが使われ、そこらに立っているビルとはクオリティが違います。」

定期的なメンテナンスをしていない状態に置かれているので、サビだらけの手すりや、古いトイレなどが目立ってしまっているが、今は見られない少し前の建築スタイルで、リノベーションによって、かなりカッコ良くなるだろうことが想像できる。

「120%生まれ変わります。」

目黒区美術館

「美術館もそうです。学芸員もいるちゃんとした美術館で建築自体もしっかりしている。今ちゃんと機能しているものをわざわざ壊すことはない。」

これも確かに「もったいない」話だ。

先日まで開催されていた絵本と木のおもちゃの展覧会では、子どもたちがプレイルームに列をつくっていたという。目黒区の幼稚園・小中学校の子どもたちの作品が展示される ”めぐろの子どもたち展” へ、子どもが大きくなるまで毎年一緒に通った区民もたくさんいる。

「ここで初めての展示をした」アーティストの方も多く、区民の記憶と共に育ってきた美術館だ。

内観も十分に綺麗で、ここも「古くなった箇所を修繕する、定期的なメンテナンスをしていけば、ずっと使えます」

「美術館」の機能は展示だけでなく、建物自体や周囲の動線もひっくるめて「美術館」であり、「美術・芸術を楽しむ為の空間、そしてその特別な時間への誘い」が大切なのではないか。

目黒区美術館・ゆとりのあるレイアウト、窓からは木漏れ日が差し込み、作品をゆっくりと堪能できる空間と時間を提供している

Life Cycle Cost 〜ライフ・サイクル・コスト

建物にかかるコストは、 建てるのに2割、残り8割はメンテナンス費用含む、ランニング・コストだという。“建物の長寿命化” が掲げられるが、メンテナンス費用はしっかり予算化(可視化)されているのだろうか?

「バリアフリー化もいくらでもできます。建て替えに比べれば大したお金はかからない。」

「トイレを新しくして、ウォシュレットをつけると、トイレをきれいに使ってくれるという研究結果も出ているんですよ」

手を入れて大切に使うー いつの時代も、どのようなテクノロジーができても、「長寿命化=長く使う」基本は同じなのではないだろうか。

「学校の建物は、どのような修繕が必要か、一校ずつ調査をして手を入れていけばいい。」

ものによっては、建て替えた方がいい場合もあるかもしれないが、校舎ほどリノベーションに適した建物はない、という。

校舎は骨組みがシンプル、リノベーションに向いている

学校の校舎は、その骨組み(躯体と言う)だけでなく、設備がシンプルで、リノベーションしやすい。

「かなり傷んでいたとしても、躯体を再利用するだけで、コストは建て直しの40%くらいで済みます。建物の躯体:スケルトン:骨組みは、100年以上もちます。」

そして、問題になっている暑さ対策として

・窓面積を小さくする

・ひさしをつける

・ペアガラスにして、夏は涼しく、冬は暖かく。

・最新の高効率空調機械を導入する

など、「いくらでもリノベーションの範囲で修繕が可能です。新築のようになりますよ」

「建物が、粗製濫造(そせいらんぞう)された時期があり、特に東京オリンピックの頃の建物はひどいものがある。しかし中にはしっかり建てられているものもある。」

「天井裏を見たり、コンクリートのコア抜きをして成分を調べればわかります。」

耐震診断をするのと同じように、建物の良し悪しも調べればすぐに、またプロの目からは一目でわかるという。

知恵を絞って

「リノベーションというのは手間がかかります。どこをどのように直すか、どこから直すかなど、知恵を絞る必要がある。」しかし「丁寧に調査し、進めていけば、全体の費用を最小限に抑えることができるはずです。」

「全て壊して一から作り直した方がもちろん簡単です。しかしそれではあまりにもったいない。」

岡野さんは、人々が知恵を絞ったリノベーションの1例として、甲子園球場をあげる。

昨年100周年を迎えた阪神甲子園球場では、今の姿をそのままに、新たな100年に向けてのリノベーションが始まっている。一部座席を覆う屋根「銀傘」の拡張にあわせての着工だそうで

「1試合も中止することなく、4年間かけて行うんですよ。」

つい先日テレビ番組・新プロジェクトXで放映されていた ”渋谷駅の大工事” 特集でも、人々の足を止めることなく迷宮と言われた渋谷駅の工事に挑んだ、鉄道会社の担当者たちが取材されていた。

「難しいから止めるのではなく、難しいけれどどのように解決していくか、という前向きな姿勢が何よりも大切です。」

目黒区の場合は、1施設のことではなく区内全体であり、今後の街づくりの方針に関わってくる。

「どんな街にしたいか」を話し合う必要もあるだろう。

*ZEB化(Net Zero Energy Building) する

毎年猛暑に疲弊しながら地球の温暖化を憂うが、目黒区も「2050年までにゼロ・カーボンシティを実現する」と宣言している。

建築物省エネ法に、今年から義務付けられた新たな”省エネ基準”、そして2030年を目標に、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルは義務化される。建物のCO2排出量が少なくなれば、ランニングコストも少なくなる。

前述のペアガラスや、壁の高断熱化、高効率の空調設備、LED照明などを導入することによって、エネルギー効率は限りなく高くなり

「ZEB化も、バリアフリー化も、一から立て直さなくても、リノベーションすることで十分可能です。」

*ゼロ・エネルギー・ビルディング(ZEB)とは、快適な室内環境を保ちながら、大幅な省エネルギーと再生可能エネルギーの創出により、建物の年間エネルギー消費量を正味(ネット)ゼロにすることを目指した建築物。省エネ技術でエネルギー消費を削減し、太陽光発電などでエネルギーを創ることで、消費するエネルギーと創るエネルギーのバランスをゼロにする仕組み。

これからどうなる? 「区民の意見を聞く」

こう考えていくと、視点を変え、リノベーションに舵をきり、知恵を絞って計画を練れば、問題視されている財政難もうまく乗り切っていけそうではないか。

また、全てを壊して多大なCO2を排出することも、時代に反している。

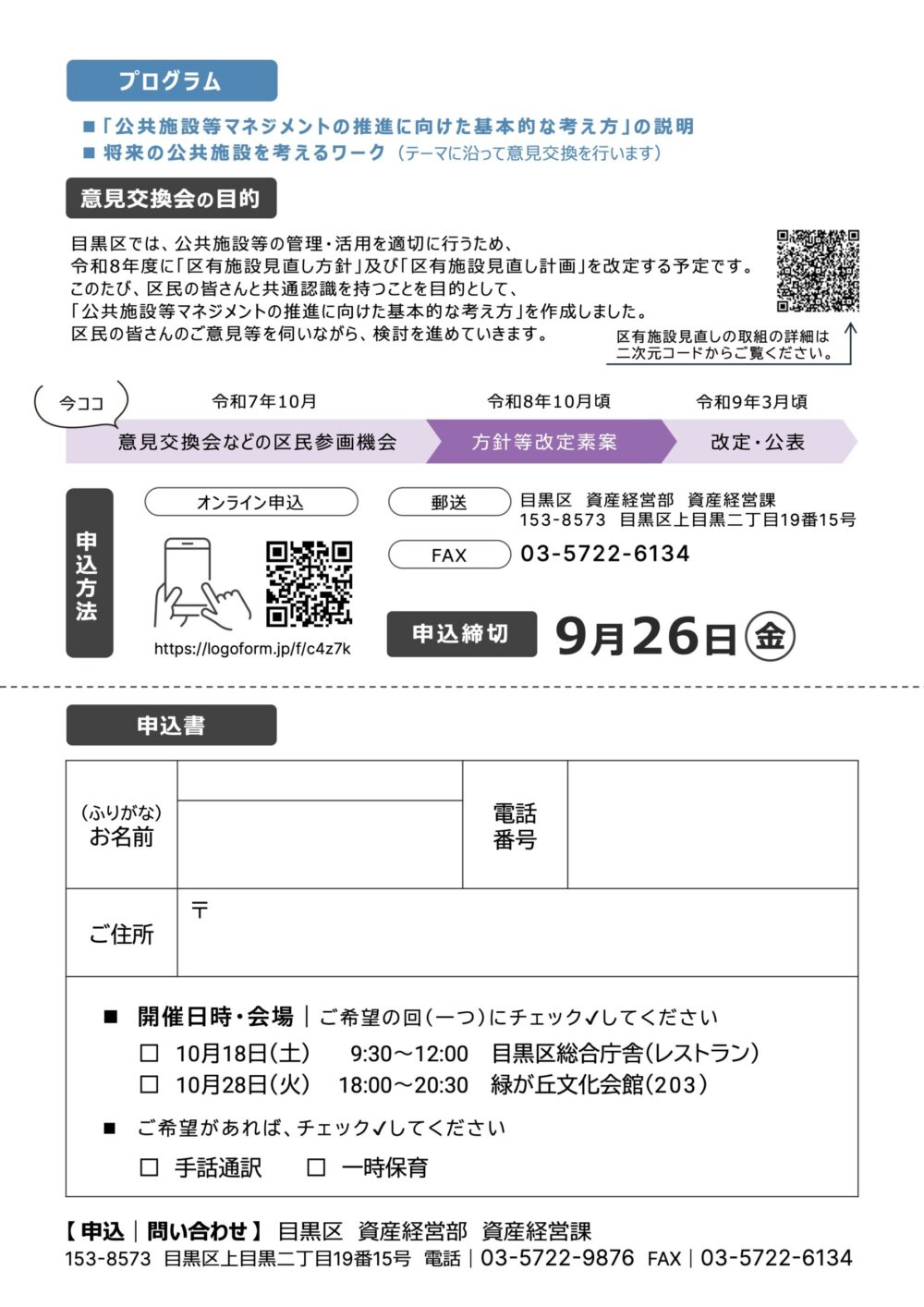

目黒区は「令和8年度に区有施設見直し方針等を改定する」こととし、「区民参画の取組(区民アンケート調査の実施や意見交換会の開催等)を行いながら検討を進めていく」。

区の説明会に行くと、職員の方の人数の方が多く申し訳ないような時もあったが、オープンエアーで開催するなど、工夫をしてくれているのがわかる。

「区民参画」とは、行政(区)の政策決定プロセスに、区民が意見をし、その意見を反映させることで、区民と区が対等な立場でまちづくりを行う取り組みのことを言う。

自身も答えたアンケートの後に行われた説明会などでは、意見をちゃんと吸い上げてくれているのが解って嬉しかった。

片や、区民センター再開発にあたっては、事前に催された説明会での参加者の意見とかけ離れたものが”PFI”という看板とともに出てきた、という声も聞いた。

先の「公共施設等マネジメントの推進に向けた基本的な考え方」が最初に示された、特別委員会を傍聴した方の話では、区議さんたちが、「区民に広く説明する機会を十分に設けて」「共感を得ていくように」と真っ先に答弁して下さっていたそうだ。

区民の中から有識者を募るなど、コンサルタントに頼らずに知恵を結集することはできないものだろうか。

今後の丁寧な取り組みに期待したい。

執筆者:佐野みと(めぐろ区民ジャーナル 編集委員)

区政をもっと身近に!

めぐろ区民ジャーナルは、今後も区議会情報ほか、私たちの生活に身近な区政情報をお届けしてまいります。

ぜひご意見・ご感想をお寄せください。

megurojournal@gmail.com