インクルーシブ教育という言葉を最近よく聞くようになったと思います。インクルーシブ教育とは、人間の多様性の尊重を基盤に、障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に学ぶ仕組みを指します。この概念は、2006年に国連で採択された「障害者の権利に関する条約」(以下、障害者権利条約)で示されたもので、日本も同条約を批准しているため、教育のあり方をインクルーシブ教育に合わせていくことが求められています。

これまで日本では、障がいのある子どもの教育を受ける権利を保障するために、特別支援教育の仕組みが発展してきました。古くは明治の時代から聴覚が不自由な子どもや視覚が不自由な子どもを支援するための聾唖学校・盲唖学校から始まり、制度としては2007年の学校教育法等改正で国として特別支援教育の本格実施となりました。

2012年には文科省でインクルーシブ教育と特別支援教育あり方が検討が検討される(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm)など、インクルーシブ教育への対応に一定の理解を示すものの、教育システムの根本的な違いから、政府が推進するインクルーシブ教育の概念は世界基準から大きくずれたものとなっています。

目黒区の特別支援教育の歴史

目黒区は、1972年に自閉症児童を対象にした「ゆりのき学級」が五本木小学校に設立され、全国的にも障がい者教育に先駆的な取り組みをしてきた自治体の一つといえます。

これまでの多くの先人たちの努力によって、現在では特別支援学級が小学校で7学級、中学校で4学級、特別支援教室は区内の全小中学校に設置されるようになりました。

資料:目黒区における特別支援教育のあり方について(PDF)

急増する要支援児童

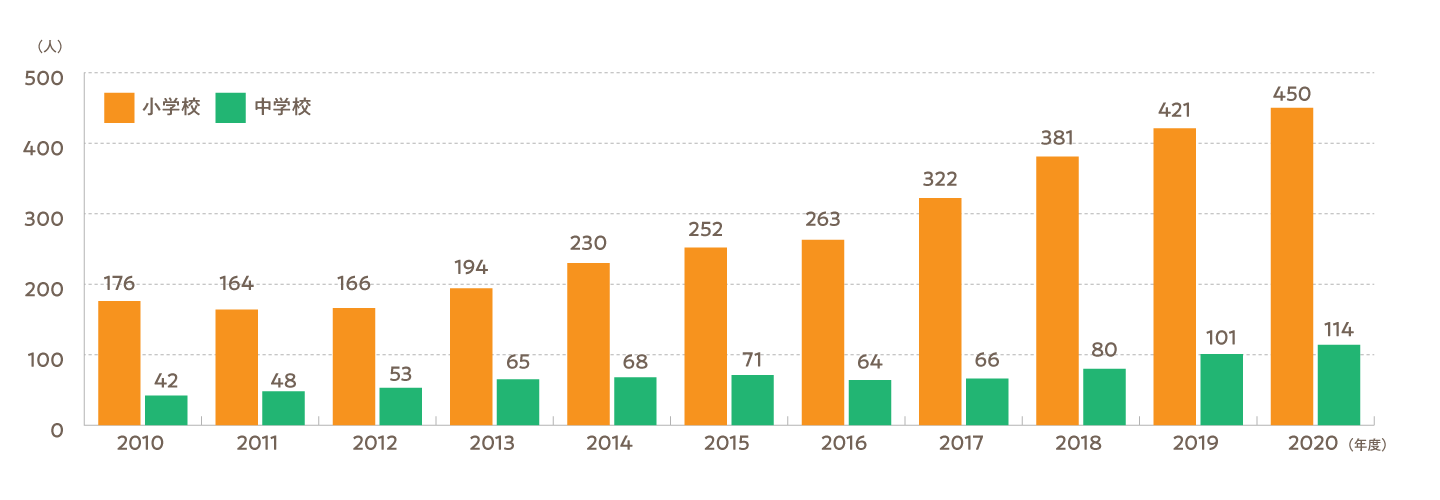

特別支援学級等の児童・生徒数の状況

目黒区では近年、特別支援学級に通う児童・生徒の数が急増しています。2010年から2020年の10年間で、小学校では2.6倍になっています。

なぜ要支援の子どもが急増しているのか、その理由は複数の社会的要因が複雑に相関しているため、一概に問題を特定し改善することは難しいですが、明らかなのはこの増加傾向はそう簡単には解消しないということです。

目黒区も、文科省と同じく特別支援教育を推進することで、インクルーシブ教育を実現しようと考えています。しかし、残念なことに特別支援教育をどれだけ推進してもインクルーシブ教育にはなりません。これは、文科省も含めインクルーシブの概念が正しく理解されていないことに起因しています。インクルーシブとはいかなる考え方か、次から詳しくみていきましょう。

インクルーシブ=包括という概念

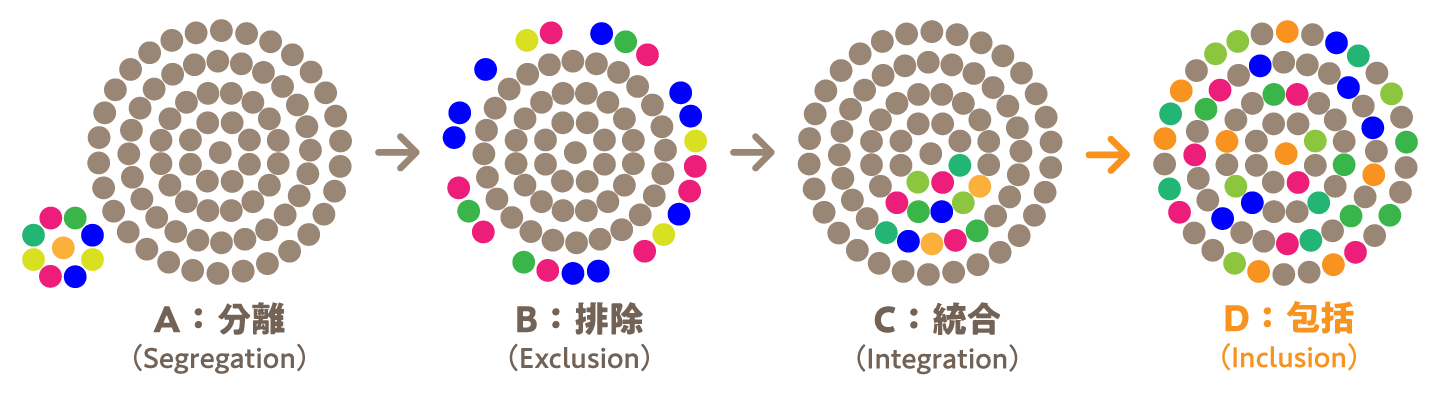

この図は、インクルーシブの概念を表したイメージ図です。ある集団のなかでマイノリティ層がどのように受け入れられているかを表現しています。

色のついた丸は様々な発達特性を持った子どもや障がいのある子ども(=マイノリティ)、グレーの丸はいわゆる健常児、定型発達の子ども(=マジョリティ)を表しています。

特別支援学校はAの分離にあたります。特別支援学校は身体障がいや知的障がいを持つ子どもだけが通います。普通級に通う子どもは重度の障がいをもつ子どもとは日常生活のなかで出会う機会がほとんどないため、社会の中で分離された状態と言えます。

目黒区が取り組む特別支援学級や特別支援室は、Cの統合にあたります。同じ学校内で生活するが、子どもの特性に合わせて一部分けて授業を行っている状態です。

Dの包括の状態がインクルーシブを指しますが、これは障害を持つ子もそうでない子も、常に同じ教室で同じように生活する状態であるということです。

このアプローチを見れば、普通級と支援級にわけて対応する特別支援教育は、そもそもインクルーシブの概念の範疇外であることが一目瞭然にわかると思います。

ここでは、インクルーシブの概念から日本の特別支援教育はインクルーシブではないという説明をしていますが、これは特別支援教育が良くないという意味ではありません。一人一人の特性に合わせて丁寧にケアされている特別支援の現場の先生・職員の方は、真摯に子どものために取り組んで下さっていて、現状下において支援が必要な子どもたちにとってはなくてはならない教育の場であることに変わりありません。

では何が国際的に問題となっているのか、それは「障がい」の捉え方の違いと、一斉授業をベースにした教育のあり方、そしてインクルーシブではない環境で育つことが障がい者差別を生み出す潜在的要因となっていること、主にこの3点が挙げられると思います。

障がいの社会的モデル

障がいの捉え方に、「医学モデル」と「社会モデル」の2つの視点があります。「医学モデル」は障がいを病気やケガなど健康状態から引き起こされた個人の特性と捉えます。治療や医療的介入によってその人が抱える問題を身体的に解消する時に用いられる医療や福祉の視点です。

一方「社会モデル」は、心身に障がいを抱える人が暮らしやすい環境をつくれていない社会環境が障がいを引き起こしているという捉え方です。「社会モデル」は2006年に国連で採択された「障害者権利条約」において提示されていて、これを機に世界的に障がい者問題は社会モデルで捉え解決していく流れになっています。(日本でも2011年に改正された「障害者基本法」において社会モデルが採用されています。)

社会的障壁の具体例

| 障壁 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 事物の障壁 | 施設や設備などによる障壁 | 階段しかない入口、路上や点字ブロックの上に停められた自転車、右手でしか使えないはさみなど |

| 制度の障壁 | ルールや条件などによる障壁 | 申込方法が来店のみ・電話のみなどの受付、同伴者を求めるサービス、墨字(印字された文字)のみの試験問題など |

| 慣行の障壁 | 明文化されていないがマジョリティが従うしきたり、情報提供など | 緊急時のアナウンスは音声のみ、注意喚起は赤色を使う、視覚でしか分からない署名・印鑑の慣習など |

| 観念の障壁 | 無知、偏見、無関心など | “こうあるべきだ”、“~できるはずがない”、“障害者はかわいそう”など |

障がいの社会モデルでは、マジョリティとマイノリティの不均衡が障がいを生み出していると捉えます。障がいを解消するのは社会の責務であり、それはマジョリティ側にも暮らしやすい社会の実現につながるのです。今は心身ともに健康で何の問題もないマジョリティ側の人も、いつ事故や病気で障がいのある身となるかわかりません。脚のケガをした時に階段を降りるのがとても大変だと実感したことや、乳幼児を連れてベビーカーで街中を移動する時に想像以上に時間がかかることなど、誰しも経験したことがあると思います。

一般的にマジョリティ=多数派、マイノリティ=少数派と訳されますが、その集団のなかで強い発言力と優位な立場にあることがマジョリティであり、必ずしも人数の多い方とは限りません。また集団が変わればマジョリティとマイノリティの立場が変わります。例えば、日本の中では日本人がマジョリティで外国人がマイノリティですが、日本人が海外に行くと逆にマイノリティになります。

差別のない社会を作るためにインクルーシブ教育が必要

差別は、マジョリティとマイノリティの力の不均衡によって生じます。誰しも、集団のなかの立ち位置によって、マジョリティ側とマイノリティ側どちらにもなり、自分の置かれている立ち位置は常に変化します。無意識のうちにマジョリティ側からマイノリティ側に差別的な言動をとってしまうことは誰にでもあるのです。

マジョリティ側に属しているときは力の不均衡に気付きにくく、自分が優位的地位にいることが当たり前の状態になり、マイノリティとの力の差を感じなくなります。差別のない社会を作るには、社会を構成する一人一人が自分の立ち位置、力の不均衡を意識して、マイノリティに対する差別的言動をしていないか、あるいはマイノリティとして不利益を被っていないかを常に自省することが必要になります。

子どものときからインクルーシブな環境で学び育つことは、障がいの社会モデルを生活のなかで学び、自ら問題を解決していくこと、力の不均衡を解消していくことで、差別のない社会をつくる力を身につけることにつながります。

特別支援教育は、障がいを「医学モデル」で捉え個々の特性に合わせ対応する福祉的視点で成り立っています。

インクルーシブ教育で「社会モデル」に転換することは、障がい者の教育の権利を保障することはもちろん、社会から障がい者差別をなくすことを最終の目的にしています。インクルーシブ教育は、差別のない社会を作るために必要なのです。

前項の要支援児童が急増している社会状況を鑑みても、早期にインクルーシブ教育に移行しなければ社会の分断がますます大きくなってしまいます。

国連から勧告を受けた日本の教育

2022年8月に、日本政府は「障害者権利条約」について国連の審査を受け、9月9日に障害者権利委員会から勧告を受けました。その中に、インクルーシブ教育の権利保障についての指摘がありました。

国連は、障害児に対する「事実上の(小中高校や通常の学級への)入学拒否」が起きていることに懸念を示し、「長く続く特別支援教育により、障害児は分離され、通常の教育を受けにくくなっている」と指摘。その上で、障害児を「分離」している現状の特別支援教育をやめるよう、日本政府に強く要請。

永岡文科省は「文科省はこれまでも、障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限りともに過ごせるように、財政支援などに取り組んできた。勧告の趣旨を踏まえ、引き続きインクルーシブ教育システムの推進に取り組みたい」と述べた。

引用元:https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_631ffd94e4b046aa0237e569

この勧告については、インクルーシブ教育の研究者 野口晃菜さんの記事に詳細な解説があります。

https://news.yahoo.co.jp/byline/noguchiakina/20220910-00314466

この件からも、いまだに日本政府・文科省はインクルーシブ教育の理念を正しく理解せず、障がい者教育を福祉的視点でしか捉えていないことがわかります。

「障害者権利条約」の批准にともない、差別をなくすために教育システムそのものを改革していく必要性があること、それは今となっては国際常識であり、日本は四半世紀遅れをとっている現実を認識して、改めてほしいと切に願います。

インクルーシブを阻む一斉授業

インクルーシブ教育が必要なことがわかっても、なぜ教育現場は移行できないのでしょうか。それは日本の教育が「一斉授業」がベースとなっていることが最大の要因といえます。

一斉授業とは、1人の教師が大勢の生徒に対して授業をし、教師から生徒に学ぶべき内容を「伝達」することを目的とした授業のことです。つまり、黒板の前に先生が立って、生徒がみな机にすわって授業を受ける、一般的な日本の授業風景のことを指します。

一斉授業では、その時間に学ぶことを教える側が決め、いかに一律に教わる側が受け止められるかという学習の効率性を求められます。そこに発達特性や障がいを持つ子どもがいれば、その子の対応に時間を取られ、全体の学ぶスピードが遅くなってしまい、また学びのレベルも個々でバラバラになってしまいます。一斉授業では、決められた期間に決められた内容を習得できたかどうかが評価基準になります。そうすると、発達特性や障がいを持つ子どもはどうしても相対的に評価が低くなってしまいます。なので特性に合わせたケアをしながら授業を進めるために、特別支援教育が必要になるのです。

一方、インクルーシブ教育では「プロジェクトベースラーニング」や「アクティブラーニング」が教育の主体となります。教科を単元に分けて学ぶのではなく、子どもたちが自ら興味を示した取り組みから複合的に国語・理科・算数・社会の分野の知識を自ら獲得していくプロセスを重視します。教わるのではなく、自ら学ぶことを重視します。

例えば、「今日は天気がいいから近くの海に遊びに行く」ことが授業になったりします。そこでは、磯あそびで捕まえたカニや貝から生物学を学び、波の満ち引きから物理学を学び、海岸線の崖の様子から地学を学び、行き帰りの道中で社会学を学びといったように、子どもにとっては遊びながら自らの興味関心を高め、それをより深く掘り下げる導きをするのが教師の役目になります。

このような学びでは、子ども一人一人が何に取り組み、その中から何を学んだかを評価します。何を学ぶか・どれだけ学ぶかの主体性は子どもにあり、その取り組むプロセスを評価するのです。

このような学び方でも学習指導要領を満たす授業は可能です。実際に一部の私立校や公立校では自由授業を中心とした学校運営が何の問題もなく行われています。

インクルーシブ教育が進むヨーロッパ諸国やカナダ、オーストラリアなどでは、小学校中学年くらいまでは遊びを中心とした主体的な学びを重視し、机に座って一斉授業を受けるのは高学年くらいから。本格的に教科を学ぶのは高校生くらいからという流れが一般的です。授業は教わることよりもディスカッションが中心で、例えば算数・数学では公式や解法を習熟するのではなく、なぜこの公式が成立するのかその理論の本質的理解が中心となります。

このような学びの場であれば、障がいのある子どもが一緒にいることが多様性を生み、子どもたちがお互いを支え合い助けあう、より深い関係性を築く場になります。

インクルーシブ教育を実現するための処方箋

2023.4.17 国連の障害者権利委員会から日本政府に対する勧告についての記述を追記しました。

執筆者:植田 泰

一般社団法人 日本プレイワーク協会 理事、外遊びフェス「ビオキッズ」実行委員長、映画「あそびのレンズ」プロデューサー、めぐろ子ども子育て連絡会 会員、そとあそびプロジェクト・せたがや 理事 ほか。

2013年より世田谷区の羽根木公園で外遊びをテーマにした野外フェス「ビオキッズ」を主催。世田谷における民間発の外遊び啓発事業として成果をあげる。 2013年よりボランティアグループ「マンマの会」(現在はNPO法人 マンマの会)と共に目黒区柿の木坂に子育てひろばcoccoloを開設。 2016年に一般社団法人 日本プレイワーク協会を設立し、子どもの遊び環境を作る専門知識「プレイワーク」の啓発とプレイワーカーの人材育成に携わる。 本職はグラフィックデザイナー。